关于《我曾是一个知青》

关于《我曾是一个知青》

05-08 09:23 阅读509

五十二年。弹指一挥间,让我们翻开历史,回顾以往。我们其实是一群很有理 想、充满活力的时代青年,我们的青春曾开出最灿烂的鲜花。请别忘了,我们在广阔天地里印下的足迹!请别忘了,我们曾是中国历史上很富于理想主义的一群年青人。请别忘了,我们曾为实践青春诺言所作出的努力!请别忘了我们,历史!!

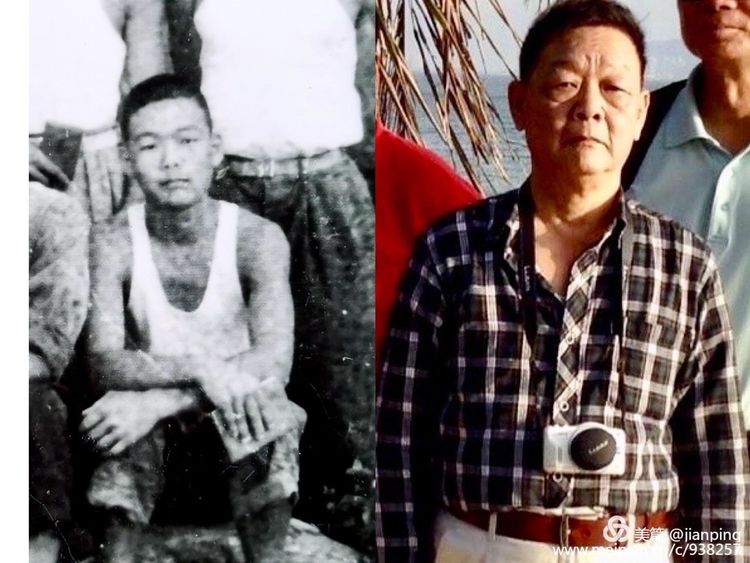

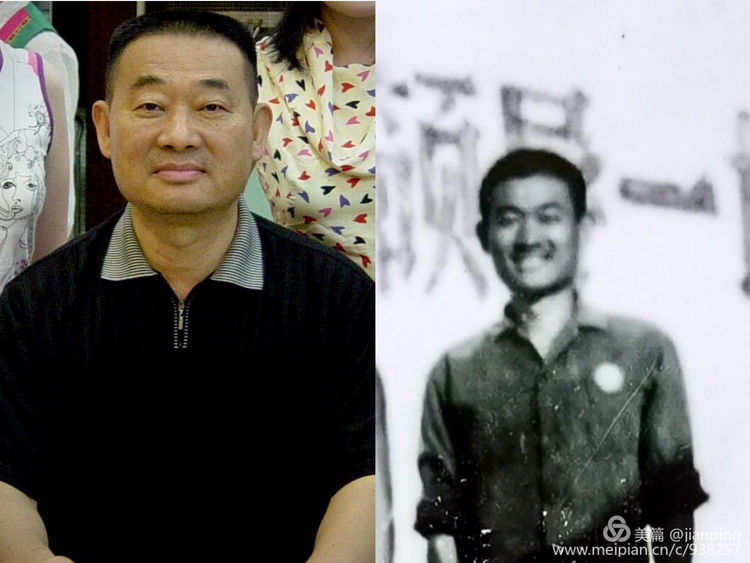

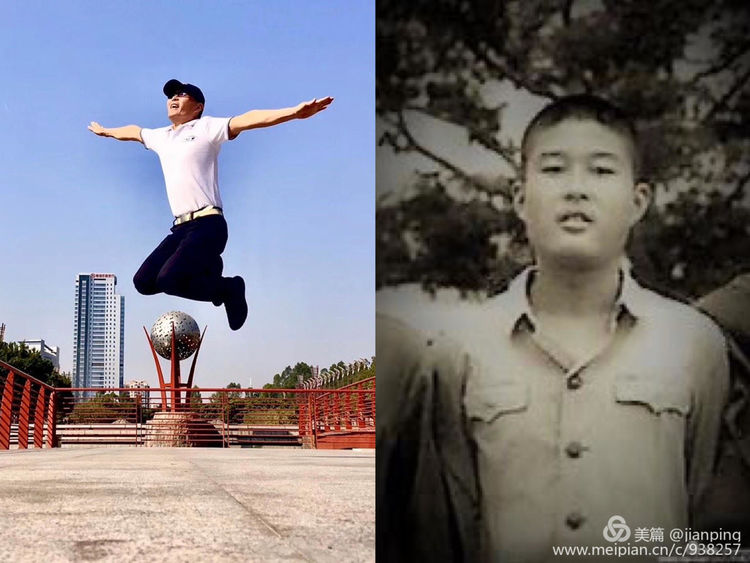

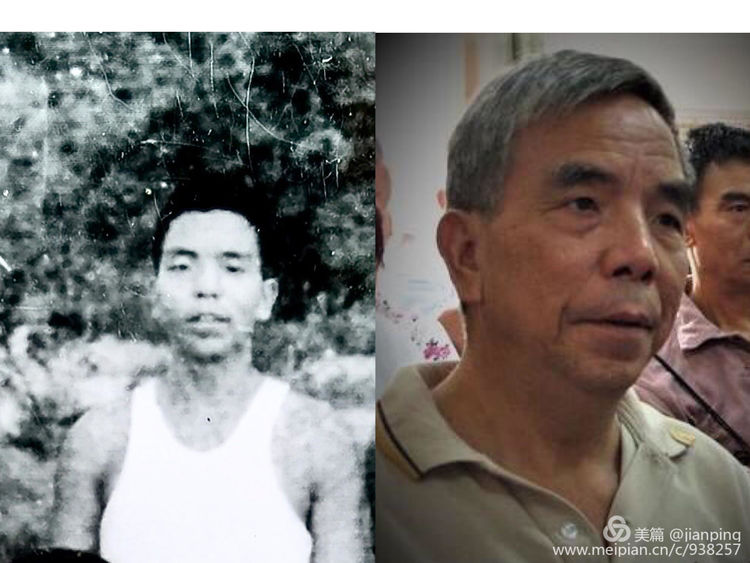

老古-古国柱,我的学长,离开海南回到广州后,多年以来坚持收集整理知青运动的资料。

有一年放暑假前,我告诉一位美国同事,我要回中国去,与三十多年前曾经在一起生活过的知青朋友聚会。她是一名高中历史教师,知道中国有个文化大革命,还有知识青年上山下乡运动,但从未想到站在她面前的活生生的我,就曾是一位知识青年,亲身经历过这一历史过程。于是,我马上成了她心目中的“出土文物”。

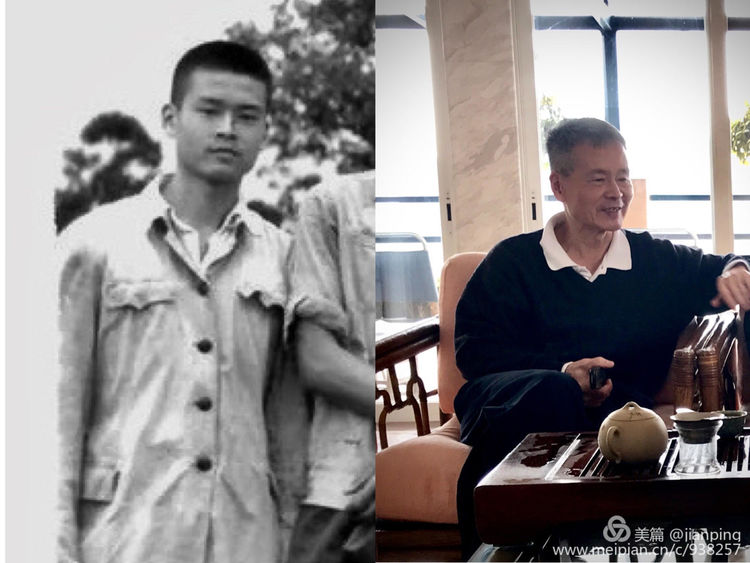

在中国的文革还没结束时,报纸上常有知识青年的照片刊出,从来就是朝气蓬 勃的一群人,代表了当时中国年青人的健康形象。梳辫子的女孩子们和剪平头的男孩子们都是穿着带补钉的旧衣服,裤腿和衣袖卷得高高的,面向着早上八、九点钟的阳光,灿烂地笑着。后来,知青运动走入末路,常有人说,那些照片都是虚假 的。可是,我们翻开自己的私人像册,谁没有几张这类朝气蓬勃的知青照片呀?

我从来没有给自己的知青经历定过位,因为,无论是在中国或是在美国,无论是求学还是求职,没有人问我,你是知青吗?我想,知青经历对我来说,不是硬 件,而是软件。

比如说,我在美国高中教书,工作条件不那么理想,没有为老师提供存放教学资料的柜子。这点不便对我来说,绝不是个问题。因为,我习惯想法常常是咱是 知青出身,这点困难不算什么。

我想,自己就是在海南当知青时学习了独立。之前的我,没有什么主意,只懂得跟着我信任的人跑。我想,如果我不是在海南岛经历了那段孤独和寂寞的生活, 我的生活可能会是另外一个样子。刚下乡两、三年,多少知青在“走”还是“不走”这个问题上,左右为难,而我却很坚决地要走。因为那时我感觉自己的生存空 间已被封闭一个偏僻的小山沟里,自己陷入了一个死局里。

我相信,人在任何恶劣 的环境下,都要坚强,要生存下去,要走出自己死穴,这就是我对海南知青生活的总结。

我在国外,也是凭着海南生活所积累的经验,独立地摸索着前进,绝不让环境束缚了自己的手脚。

回想知青往事,我不感有多少遗憾。在无奈和绝望中的知青生活中,我是火凤凰重生,蜕变成另外一种人,从一个不爱读书的人变成渴望读书的人。这种渴望是 一种疯狂,给我的动力是无穷的。如果我的命运不是这样,我也许不是现在这个样子,也不可能有能力到国外谋生。搞不好,我现在还是个下岗工人或干部什么的,如同那个时代大多数的知青那样。

所以,我和年轻人谈过去,不会太多地埋怨那个 时代,而是告戒他们如何在学会第一时间预知危机,然后尽快逃生。不过,没有多 少孩子听懂我的本意,莺歌燕舞,享受眼前的快乐,是人的本能,很少人会有居安 思危的意识。我观察现在的年轻人,只有很少的人有当年我那种疯狂要改变自己的冲动。我知道,只有我当年那样疯狂改变自己的人将来有可能可以达到自己的奋斗目标,而其余大多数人注定是平庸之辈,随波逐流者。

我的经历与很多当年的知青不一样,我属于比较消极的一群,也可以说,比较理智。但是,无论你属于哪一群体,只要你是知青的一分子,那浓浓感情就永远存在。某年我回广州,见到与我同农场一位附中学妹,她当年是我们中间出了名的知青铁姑娘。她紧紧地握着我的手说,我常读你在网上贴出的文章,写得真好! 我好惭愧,当年我视她非我族类,敬而远之。我也紧紧握着她的手,连声说:谢谢!谢谢!那点在我心里攒了几十年的疙瘩马上就烟消云散了。看着她稍许憔悴的脸,我想起她在海南时拼坏了身体,却不被自己的家人所理解的往事。

我在网上查过,我大概是第一位用这么直截了当的题目写知青个人回忆录的个体。刚开始,我抱着写点东西给孩子们看的想法开始敲键盘,做文章的。后来,孩子们说看自己妈妈写的东西,心里不舒服,情愿不看。我很失望,但写开了,手就收不住了。于是,我又自我安慰,想着写点东西,留作当事人的实录,怕也是好的,至少对一百年后研究这段历史的人会有些用的。我不期望有多少人会有兴趣听一位70后的老太太(其实我很抗拒别人这么称呼我),絮絮叨叨地说那些老掉牙的平凡小事,或是看那些笑得呲牙裂嘴的黑白照片。只是,我觉得写出来自己感觉会好些,对健康有好处。

经过了很多事情,我对自己的期望值已经降得很低,有时甚至很自我,越来越不在乎自己有多少影响别人的能力。虽然,我象很多人那样,都曾经有成为最具“影响力”名人的野心,但要我为了这个野心放弃自己,迎合大众,却又是不愿意的。

不过,我在写回忆的过程中还是坚持了一定的原则,那就是诚实,不哗众取宠。另外,我尽量使用中性的语气来说故事,我到国外以后,最大的变化就是不再用“是”与“非”观念讨论问题,让我感兴趣的问题往往是“事情是怎样发生的”,并且“它为什么会这样发生”等等。我写知青回忆,更多的兴趣就是想解读自己孩子的人生密码,所以我曾做过许多让她们很受不了的事情,以为这样可以保护她们一生幸福,然而,我最终还是失败了。

李东陆

赖昌奕

吴八一

张东东

在世界上有不少的国家的历史中都出现过一些特殊的人群,有着与众不同的生活经历,被认为是为某一历史时期的付出牺牲的一群人,如美国越战时期的老兵、 越南抗美时期在胡志明小道上运送物质的女民兵,还有中国文化革命时期的知识青年都属于这样的社会群体。由于历史的原因,他们正常的生活轨道被打破,婚姻、子女、健康都出现了某些缺憾。

五十二年前,我就是一个知识青年。下乡时,我正好十八岁。比较越南的女民兵和美国的越战老兵,我觉得中国的知青还是幸运的,起码大多数有着知青经历的人还能过正常人的生活。

就我来说,上山下乡是我的人生大事。 但事情过去了,自己的这辈子的生活还没有被完全毁掉,只是多了点曲折而已。我现在的家庭生活正常,孩子长大成人,与丈夫共同享受退休生活。这种看似平凡的生活却是多少当年战斗在胡志明小道的越南女民兵,在今天想求而不可遇的奢侈,她们中间的大多数人失去了建立正常家庭的机会。同是一代人,与她们相比,我很知足了。

对知青的研究讨论,最好不要聚焦在所谓讴歌或者诉苦的争议上。但从目前看,知青运动的亲历者受自身经验的限制,要求他们保持客观态度较难。其实,有人确实通过知青这条路走上了人生坦途,改变了命运。也有人,因为知青生活导致人生厄运的开始。

我看知青在历史中的地位,它是一场人口迁移运动,如同农民进城务工一类的现代中国的人口迁移运动。对社会和文化的影响甚深。没有知青运动,很多东西就不会在当代中国出现。至于,对知青运动进行是或非的道德评判,我不感兴趣。我反对历史的道德评判,文学作品无所谓,但学术研究不应有。

张新生

侯建平

杨卫路

黄幸民

小珞

郑建

杨子迪

张德雄

郑方 那些躲过上山下乡的城市青年是一个不引起社会广泛注意的群体。有一位中学毕业就被分配到厂矿的高中学长对我说,好像你们这群知青并不因为经历上山下乡运动受到多少打击,现在中国同龄人中,就数你们这群人最活跃,每每相聚,必然击鼓盘歌,热闹非凡,毫无寂寞孤独之感。而我们这群毕业就留城的中学毕业生,早就散了,各顾各地生活,状态不好,凋零一片。不久,他果真突然离世,应了自己的预言。生于忧患,死于安乐中国古语似乎在他们身上应验。

跨度五十年的中国知青穿越时空的故事已经告一段落,每一位过来人都有一个不同的知青故事,晦暗的、失意的、辉煌的、懵懂的、忐忑的、贫乏的、奋斗的,··· 莫衷一是,但有一点是相同的,那时我们还年轻,对社会、对生活的态度大致相同,那就是单纯和真诚,如果他/她连这点底线都没有,我绝对是无法与他/她在其他问题上继续沟通的。

一位中国著名的公知人物,也曾是一名女知青,她以研究中国女性婚姻生活状态为谋生之道,提出很多超前的婚姻理念。我曾看到一段视频,这位中国女性妇女问题专家语气轻佻地提及她个人的知青生活经历,让我很难接受。无论这位备受西方舆论推崇的女公知如何口如悬河,我心中永远有一道坎,障碍着我与她的沟通。阿珍与老罗的婚姻对于西方学者来说,对于这位婚姻问题专家来说,绝对是毒药,但是,两人相依为命终生,至死都没有分开,老罗走后半年,阿珍便随他而去。我实在无法用轻蔑的语言评论他们的婚姻,对自己在二十岁时做过的那件蠢事永远感到懊悔。

我从自己的知青生活经历学到的一个教训,如果你没有勇气放弃自己舒适优裕的生活来拯救别人,所谓救赎他人就是空谈。多年来,我宁愿通过其他的方式去帮助弱者,不愿以救世主的姿态解救这些不幸的人。所以在今年新冠疫情出现后,对于中国文坛出现武汉日记奇葩事件,我是无法接受的。如其躲在家中空谈救赎那些受疫情伤害的不幸者,不如讴歌那些放弃自己个人生命和安全站在抗疫第一线的青年医护工作者和志愿者,因为他们才是真正的救赎者。

胜利队知青返回海南探望往日共同生活过的农工夫妇。

知青连续聚是当今中国社会的特有现象。

美国有知青吗?有,绝对有。在上世纪六十,七十年代,美国的“愤青”中很少的一部分人也曾放弃城市的现代生活,迁居到很偏僻的地区生活。不过,他们的这种行为完全是自愿的、个人的、没有任何政府命令的行为。

2008年9月1日我在博客文章中写下一段文字:

三四十年过去了,这些愤青今在何方?最近美国的新闻界将这些人找了出来,请他们回忆当年的生活,反思自己的行为。很有意思的是,这些人的绝大部分都已回到了城市里生活,过着与大多数同龄人相同的生活。他们的回归与当年的出走也是一样的,完全是自愿、个人、非政府命令的行为。

昨晚,我无意看到了一个专题节目,一位当年的美国女“知青”接受电视访问,谈自己的那段生活。她好象很坦然地面对自己的过去,不认为自己当年有什么荒唐,她对过去的感觉还是美好的。

她回忆,那时她与自己男朋友到了路易斯安那州的某个人烟罕迹的湖区深处生活,他们完全靠自己的双手建立了一栋船屋,她在家附近种植一些瓜果蔬菜,男朋友则打捞湖里的鱼类产品到市场换取其他生活必需品。那时,他们结交了一些同样居住在湖区的年纪大小不一的朋友,每天享受阳光和大自然。虽然这里的的冬天寒冷阴湿,但他们利用丰富的木材资源取暖,并不觉得很糟糕。

后来,一位来湖区捕捉自然风光的青年摄影家对他们的生活产生了浓厚兴趣,为他们拍了很多照片,并写了一本书介绍他们俩人浪漫而与世无争的生活,女知青和男朋友也曾在美国出过名,收到了很多仰慕者的来信,询问他们的每天生活的细节。

女知青出示了很多当年的生活照片,彩色的,或黑白的,年轻时的她容貌清丽、形象健康,我相信那时她的生活是很愉快的。她还出示了很多他们和年轻摄影家在湖区拍摄的风景照片,长期生活在大自然中,他们见识了很多人无法见到美丽的自然风光。总然而之,一切都很美好。

然而,她的浪漫生活未能持久,后来,她的男朋友因伤无法到湖上打鱼,家庭生活的主要来源中断,她只好到了一只游船上打工。在那里,她遇到了另外一个男人。她认为,这是个可以托付终生的男人,于是决定离开湖区,与这位新交的男友远走高飞。一切从此嘎然而止,她回到了正常生活的轨道上,结婚后她帮助丈夫经营农场至今。

她似乎也很满意现在的生活,她说,过去的自己对她来说好象已是另外一个人,但她相信自己的过去的那段生活影响了一生,年青时的她并没消失,而是已被深深地包在自己的灵魂中。

现在的女知青的头发已花白,但人看上去仍然很健康,精神面貌很好,比那些生活在奢华中的美国贵妇要开朗,比那些从来没有真正见识过大自然的人们要显示出某种特别的气质。

她最近在电视台安排下,回了一次曾经生活过的湖区,与三十年前的男朋友见面,回顾以前的生活,大家谈笑甚欢。

看了这个节目,我思绪不断。因为,自己的年轻时,也有这么一段生活。由于历史的原因,我们的回顾比较痛苦,比较不坦然。虽然,我对美国的文明并不倾慕,但是,我想如果中国的历史社会环境象美国那样宽松(当然美国的宽松来自于它优越的自然资源),我们也许就不会象现在这样对过去难以自拔。

说实话,对过去还是不要太执着、耿耿于怀,一切都会随风而去的。我愿意象那位美国女知青那样,欣然面对过去的生活,满意自己目前的生活,永远在别人面前显示出一种特别的气质,那是一种没有经历过风吹雨打的人绝不可能有的气质。

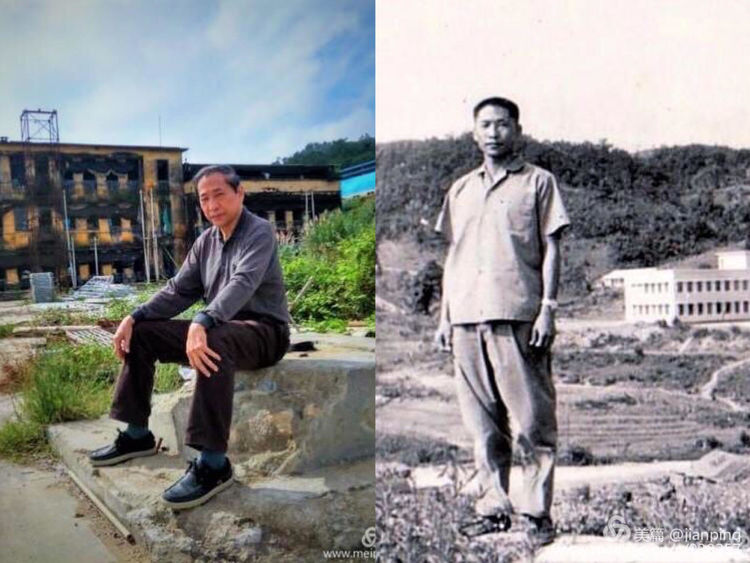

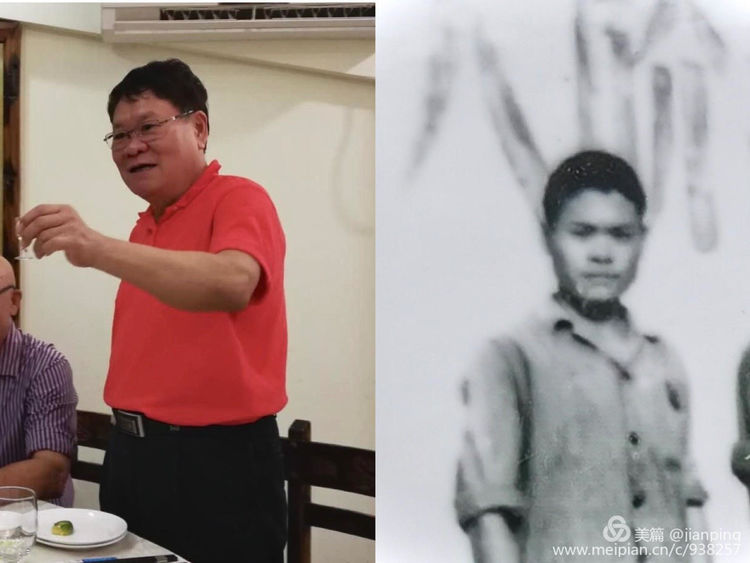

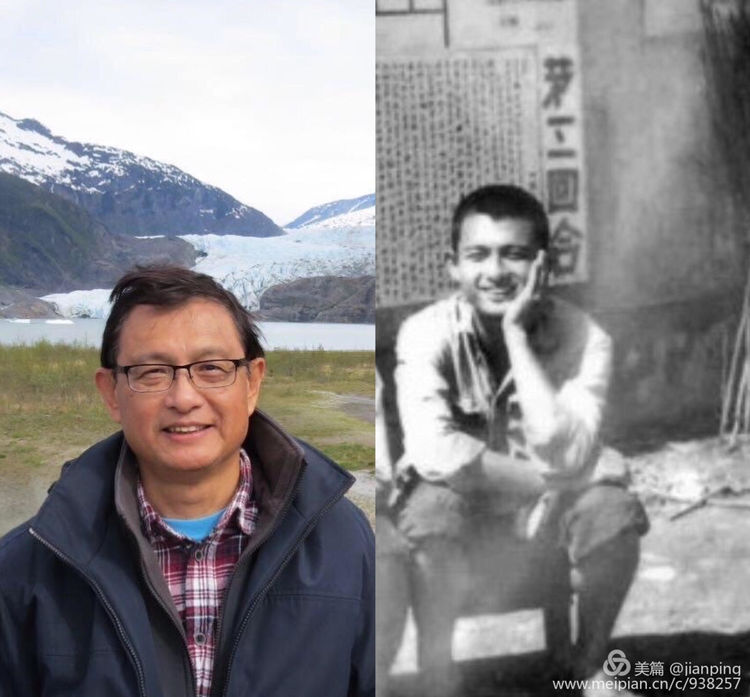

我再次一一回放胜利队知青们的今昔对比照片,心中暗暗万分感慨,人的一生就是一个难解的谜团。我是一个宿命论者,虽然我不止一次尝试找到破解宿命密码,但总是以失败告终。所以,每次返回胜利队,我总是感到依稀的无奈和遗憾。 更新于 10小时前