附中红卫兵纪事(三)

附中红卫兵纪事(三)

李为民

自在犹在,自为难为的附中红卫兵

1967年发生了文化大革命当中所谓夺权的“一月风暴”,从那时起,中学红卫兵明显已慢慢不再像文化大革命初期那样是冲锋陷阵的主角,而大学的各种组织日益成为了掌控舆论的主角,工人的各种组织,则日益成为了左右一个地区形势的主角了。“附中红卫兵”成立之初的组织核心成员,对那时的“中央文革”主要成员的许多指示、讲话越来越听不明白,逐渐心存疑虑和戒备;对文化革命今后运动的走向越来越感无法分辨,用蔡晓彦自己的话说,就是“自己已无能力去统一大家的思想与行动了”。故而,无论周围的人怎么劝说,蔡晓彦、李重明,全都不再“抛头露面”了。从此以后,“附中红卫兵”的“自在”,主要表现为每个人、每个小的组织不受任何外界组织、人物左右或控制的独立存在;“自为”则表现为每个人、每个小组织的独立思考地表现自己的主张。因而,这样的“自为”,面临着各种思潮的冲击,各种“指示”的干扰,可想而知,是何等的艰难!

军训复课 形同虚幻

自在犹在 自为难为

1967年1月22日,某组织上演了夺取省委大印的闹剧(周恩来总理事后曾经严肃批评赵紫阳在此次事件中轻率将省委大印交出的荒唐行为);1967年2月8日,又发生了某大学红旗等组织冲击广州军区司令部的事件。这一段时间里,“附中红卫兵”虽然没有有组织地参加社会上的各种活动,不过其大部分成员的思想观点是基本一致的:反对派性性质所谓夺权行为;反对“反军、乱军”、“揪军内一小撮”的形形色色的举动。“附中红卫兵”“学闯道”战斗队就曾在冲击广州军区司令部事件发生当日,于广州军区司令部的院墙上书写了“撼山易,撼解放军难!”的大标语。

1966年12月31日中央、国务院发出《关于对大中学校革命师生进行短期军政训练的通知》,1967年2月19日中央、国务院又发出《关于中学无产阶级文化大革命的意见(供讨论和试行用)》,规定从3月1日起中学师生一律返校,一边上课,一边闹革命。华南师院附中的军训团是1967年3月14日进校的,“附中红卫兵”成员立即响应中央号召,陆陆续续返校。可是,正应了一句老话,“树欲静而风不止”,此时社会上的各种活动依然纷纷乱,昏昏然,因而不到一个月时间,应该是在1967年3月底或4月初,附中内属于社会上红旗派观点的组织、成员,便又杀向社会了。“附中红卫兵”的成员及与“附中红卫兵”持相同或相近观点的组织成员,绝大部份仍留在学校里,坚持与军训团坚守在一起。不过此时军训已经是名存实亡了。

1967年4月初曾经发生了一次华侨补校部分人冲击附中的事件。

1967年4月11日夜里,大部份人已经入睡了,突然华南师院附中学生饭堂和初中学生宿舍的院墙方向传来刺耳的喊杀声。这里不知是何时、因何事发生了冲突。军训团的干部战士,蔡晓彦、陈立波等住的离此处近一些,率先赶到了事发地点,住在高中宿舍那边的同学也陆续有人跑了过来。院墙外挤满了广州市华侨补习学校的的人,约有百十号人,声称是院内有人砸伤了他们的人,要冲进院内抓“凶手”。不论军训团的同志怎样劝解,就是不依不饶,不断地向院墙里发起冲击。附中那时的院墙,下半身是砖砌的整体墙,上半身是砖砌的图案,极易攀爬,却也极不牢靠。墙外攀爬的人一多,有两三米的一段院墙整个就向外坍塌了,砸伤了外面华侨补习学校的的人。这下可不得了啦,喊杀声更盛,冲上来的人更凶狠,有的手持棍棒,有的拿着弹簧锁。院子里的初中小同学也嗷嗷吵着要向外冲。这时蔡晓彦、陈立波和军训团的干部战士领着张克诚、张威等一些大个子高中同学,手挽手在前面结成了一道人墙,硬是将两边的人隔开。在这当中,蔡晓彦见到一位不知是什么地方钻出来看热闹的女子,被华侨补校的一伙人围在中间,似有不礼貌的动作,便带着两三个人硬挤了过去,把那位女子拖了出来,劝她赶紧离开。当晚这种局面相持到下半夜,墙外冲击的人才悻悻离去。军训团立即想法把墙补修好。

第二天,4月12日一早,就见华侨补习学校的人排着大队操来,队伍的头已经到了附中的大门口,队伍的尾巴还在附中西面通往华南工学院的大路上,足有七、八百人之众。这帮人来势汹汹,排在队伍前面的全是些精壮汉子,手中不乏“武器”。蔡晓彦立即叫人将附中的大门紧闭,交待院内的初中小同学不可造次。自己带了几个高中的同学站在大门前,高声阻止对方的人继续向前行进。此时,蔡晓彦想起前几日《参考消息》上有一则消息报道说:面对着印尼当局反华排华的浪潮,不少印尼华侨选择了返回祖国的道路。为了阻挠印尼华侨回大陆,台湾当局的情报部门指令,要其间谍一方面在大陆内地挑起事端,让华侨同胞与大陆人民发生冲突,另一方面又要在印尼华侨当中渲染所谓大陆的“恐怖气氛”。便让李为民急就了几句按语,大致是说,爱国华侨千万不要受人蛊惑,做出亲者痛、仇者快的举动。完了赶紧找人连消息带按语抄成大字报贴在学校大门口,同时让学校广播站反复的播放。也不知道是不是这点玩意真的发挥了作用,反正是华侨补习学校的大队人马见到和听到这则消息及按语后没多久,就由附中大门撤退了,掉头去了市区里,此后也在没有来骚扰附中了。事隔几十年后,蔡晓彦戏称此事为:“一袭大字报,退走寻衅人。”

就在这段时间的前后,蔡晓彦等人完全停止参与社会上任何派别的活动,困惑与彷徨促使他们去读书思考。由蔡晓彦发起,陈立波、李重明、苏立功、王戎全、张克诚、王维滨等人参加,成立了一个“毛泽东思想学习小组”。当时不知道是谁从北京搞回来一套《学习文选》(5册),内容是毛主席于1949年以后没发表过的在中央各次会上的讲话,他们如获至宝,如饥似渴的争相阅读,时不时地在蔡晓彦住的房间里的黑板上,贴出一两张针对某个问题的学习体会、或是对某个问题的思考。已经是动中求静,更多地带有点务虚的味道了。

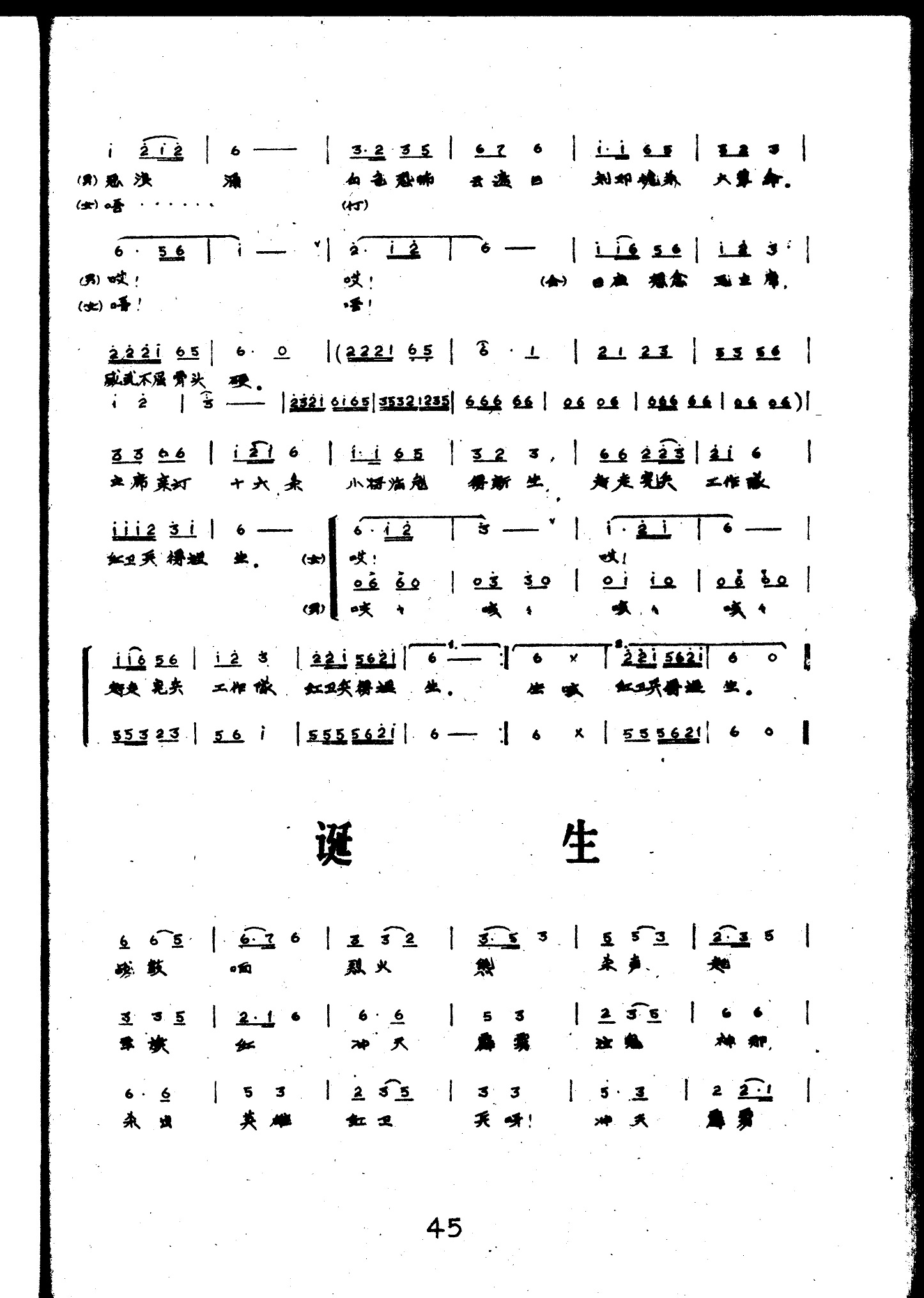

1967年4月下旬,周恩来总理在接见广州地区两派组织头头的讲话中,提到东风牌偏于保守,一时间“主义兵”内情绪有些沉闷。这时刘敏荔得到了北京中学红卫兵写的《红卫兵组歌》的歌词和简谱,北京老红卫兵通过“组歌”宣泄的怀旧、悲壮情绪,在“主义兵”中引起了共鸣,刘敏荔便鼓动“主义兵”组织排演。于是由“主义兵”总部组织,“附中红卫兵”主导,开展了《红卫兵组歌》排演的实际工作。很快便由彭前进、李为民、孙杰辉具体牵头,以华南师院附中为基地,以“附中红卫兵”成员为主要力量,密锣紧鼓地开展了各个学校参加排演人员的选择、编声部,朗诵人员的确定,乐队的组织,合唱乐谱的编制等一系列工作。为了充实乐队的力量,孙杰辉还专程跑了一趟东莞,找已到东莞参加劳动的广州市第七中学乐队的成员,邀请他们加入到组歌乐队当中来。“红卫兵组歌”乐队以管乐为主,另加了几件民乐器。乐队成员以附中管乐队成员为主,另有七中、广东省实验学校、二中、广州音专等学校乐队的成员。得到的北京中学红卫兵《红卫兵组歌》一共是十首歌:1,造反;2,诞生;3,见主席;4,八月风雷;5串连;,6,长征;7,爬起来再前进;8迎亲人;,9,灭刘、邓;10,看未来。在组织排练过程中,由李为民写词,孙杰辉谱曲,增加了一首“反工作队”的歌,列序插入第二首。这样广州“主义兵”所排演的《红卫兵组歌》共是11首歌(“反工作队”歌的词、谱照片附在文后)。正是由于“附中红卫兵”对军训始终持支持的态度,附中军训团对《红卫兵组歌》也给与了大力支持,派了一名文化干事自始至终指导排练,直至到成功演出。军训团还借了一些旧军装给《红卫兵组歌》作为演出服。附中参加《红卫兵组歌》的人员,并不只是“附中红卫兵”成员,还有一些与“主义兵”持相同或相近观点的组织的成员,如黄克淮、武迎利等。待人员齐整、排练成功后,《红卫兵组歌》对外称“组歌连”,彭前进任连长,李为民为指导员,孙杰辉为乐队指挥。参加到《红卫兵组歌》的附中同学,乐队有孙杰辉、孙杰昭、王国邦、萧棠华、麦宝华等人,合唱队中有高三吴惟庆,刘武安、高二胡慧明、邱三元、吴志延、杨建荣、方建东、张厚子、谢大诚,高一马德民、张威、董建明、黄华生、郑阿克、黄克淮、武迎利、王西西等。“组歌连”在附中住了一段时间后,转移到八一中学去了。至1967年7月23日前,《红卫兵组歌》到工厂、农村、学校演出了近50场。

1967年4月6日人民日报发表了社论:《打倒无政府主义》;5月22日发表社论:《立即制止武斗》;6曰6日中央四组织发出“六、六通令”,要求坚决纠正打、砸、抢、抄、抓的歪风;6月19日人民日报重新发表毛主席《关于正确处理人民内部矛盾》一文,这些都明白地释放出希望各类组织正确处理相互间的矛盾,促使社会秩序恢复稳定的信号。然而,社会上的激进组织,依然我行我素,矛盾不仅没有缓和的迹象,相反争斗愈演愈烈。“附中红卫兵”的大多数成员这时已经十分厌倦无休止的争斗,能干一点对社会有益的事,就努力去干一点。

1967年5、6月间,李重明发起组织了在校的部份“附中红卫兵”成员,到从化去帮助农民收荔枝、开展夏收夏种,历时一个多月。

1967年,5、6月间,肖立亚,李晓明,组织了部分低年级“附中红兵”成员,参加了岑村机场的改建劳动。

同样是1967年5、6月间,王戎全、苏立功等人组织人员寻访了林锵云等人,甚至远走潮汕、五华地区,调查了解大量广东“反地方主义”斗争的有关情况和材料。 1967年7月23日发生在中山纪念堂的武斗事件,是广州地区文化大革命运动当中一件起着“斗争方式”发生根本变化的“分水岭”作用的事件。以“附中红卫兵”为主要力量的“组歌连”于其时承担了一个角色,故有理由记述如下。

1967年7月23日中午1时许,“组歌连”在八一中学集合队伍,步行向中山纪念堂进发。早在十天前,“主义兵”总部就通知“组歌连”:7月23日新一届“主义兵”总部要在中山纪念堂召开成立大会,要求“组歌连做好充分准备,届时要向参加大会的’主义兵’成员献演”。“组歌连”队伍走到离东风路与 吉祥路交会路口两三百米处,眼见着那个路口已经上演“全武行”了:红旗派的大队人马,手持棍棒、削尖的水管等器物,由南向北要通过路口,约有四、五十个“主义兵”的人,打着一面大旗,吹响冲锋号,投掷砖头快,冲向红旗派的队伍。一波冲击过去,红旗派的队伍像潮水般退去。“主义兵”的人不多,不敢冒进,冲一阵便又撤回原地。红旗派的队伍则又小心翼翼地涌回来。

眼见着由东风路走进中山纪念堂已经不大现实,“组歌连”便由省人民政府大门进入省政府,然后由省府大院北边靠近越秀山的一个小门穿出,经应元路进入了中山纪念堂。时任“主义兵”总部总指挥刘战马上找到彭前进、李为民,指着纪念堂里乱糟糟的人群说:“你们看,这里来的全是些既无组织又无领导的人员,而且是女同胞居多。因为听说有你们组歌演出,有的甚至是带着小学的弟弟妹妹们来的。现在是一个路口出了情况,谁又知道北面的应元路路口下一步会不会也钻出来冲杀的队伍。现在只有你们“组歌连”是成建制、有组织的队伍,赶紧带人到应元路的三元宫路口和越秀山路口坚守一下,以防出大事。”“组歌连”立即将合唱队的男生集中,约有六、七十人,分成两队,一队去三元宫门前,一队去守应元路通向越秀山的路口。

刘战的担心不是多余的,“组歌连”的人刚到三元宫门前没几分钟,就有一支红旗派的大队由一辆敞篷吉普车为先导,从解放路转入应元路。这支队伍的人员同样手持棍棒、削尖的水管等武器,高喊着杀气腾腾的口号行进过来。这时“组歌连”在三元宫此地的带队人对着前来的红旗派队伍大声喝道:“停止前进!双方请保持距离!”红旗派的队伍犹豫了一下,随即便仗着人多向“组歌连”的人逼压过来,不时有人向“组歌连”的队伍扔石块。那辆小吉普也加足马力要向前冲。这时“组歌连”一方先是一边数着对方扔过来的石块,一边对路旁围观的群众说道:“你们看清楚是谁先动手的!”随后便一声呐喊,拾起路边的石头、砖头块,一边掷过去,一边迎着冲上前。只见呼啦一声,那支红旗派的队伍跑了个精光。那辆吉普车来不及调头,倒着车想逃离,不料撞在了路中间的一棵大榕树上,差点翻车,车上的人赶紧跳车跑掉,车子被“组歌连”的人缴获。这个路口消停了一阵子。

中山纪念堂周边的路口“主义兵”与红旗派互相冲杀对持了约一个多钟头,6968部队大约一个营的人马赶到现场,要求“主义兵”的人员全部撤入中山纪念堂内部。为了能保证人员与红旗派之间拉开距离,安全撤入,“主义兵”又发起了一次冲锋。红旗派的人仓惶后退,有些人在向外攀爬纪念堂的铁栅栏时摔得人仰马翻。之后,“主义兵”的人迅速向纪念堂的几个门口撤退,红旗派的人又拼命冲杀上来,部队的战士尽力隔开两方的人员。这时负责指挥部队的指挥员,被红旗派的人员从背后用削尖的水管捅穿了屁股,鲜血喷涌而出,整条裤子立马变得殷红殷红的。八一中学的邱四元抱着这位军人指挥员痛哭流涕。这位指挥员忍着伤痛,拼命劝说“主义兵”群众赶紧退入纪念堂内,脱离接触。

“主义兵”人员撤入中山纪念堂后,外面红旗派的人投掷的石块打碎的玻璃伤着了几个人,于是为了避免此类情况再次发生,纪念堂里的人便主动将纪念堂的玻璃全部打碎了。纪念堂里受伤的人不少,大多是被石块砸伤的,也有少数是被棍棒、水管打伤的。纪念堂内没有药物,只能由来自护士学校、卫生学校的“主义兵”的姐妹们简单包扎。纪念堂后台地下室里,伤员人满为患。

在这样的气氛中,“主义兵”新一届总部的成立大会坚持召开了,《红卫兵组歌》也登台演出了,台上台下歌声、泣声交汇,颇为悲壮。天黑了,约是七、八点钟,6968部队的高副师长赶到了中山纪念堂现场。华南师院附中军训团就是6968部队的人,“附中红卫兵”里不少人都认识这位豪爽的副师长。他见到纪念堂内有些伤员伤势较重,便叫上“组歌连”里几个“附中红卫兵”的大个子成员,如马德民、董建明、张威等,让他们穿上有领章帽徽的军装,坐上他的那部英国吉普挡在两侧,他自己坐在车头,把一些重伤员一车一车地就近送去广州军区总医院救治。

“主义兵”被困人员在纪念堂内,无水喝,无食吃,一直挺到夜里十一点,“地总”(“毛泽东思想工人赤卫队广州地区总部”)、“红总”(红色工人广州地区总部)组织了大队人马前来接应。让“主义兵”的人列为三路纵队居中,两旁“地总”、“红总”的人各两路纵队夹着,一路高呼口号,经东风路、解放路、中山路、北京路步行到广州市第一工人文化宫,人员才逐步散去。

事后对“7.23”事件发生原因的分析,以“阴谋论”居多:认为当时广州市的领导人是“黑手”,故意安排两派对立的组织在距离只有一箭之遥、路径交会的两处地点开大会,制造武斗。这样的说法不能不说是一种臆断。“主义兵”新总部成立大会召开的时间、地点,早在“7.23”前半个月就已经确定;参加人员之杂,且绝大多数是冲着看《红卫兵组歌》演出去的,毫无要“打仗”的心理准备。武汉发生“7.20”事件、广州发生“7.21”红旗派进攻西村水厂(一说糖厂)死人事件后,红旗派临时决定在越秀山召开万人大会,在当时的形势和条件下,已根本无需有什么市委领导同意。红旗派队伍“装备整齐”,目的也只是为了宣示决心或炫耀实力而已。只能说,在当时那种派与派之间对立情绪如箭在弦上的气氛下,在当时那种“文攻武卫”高调地渲染下,两个互相将对方视为“敌人”的对立派成员,在1967年7月23日和广州中山纪念堂这样的时间和空间的交汇点,不期而遇,就会像干柴遇着火一点就着。冲突一旦发生,无论哪一方都会有一些“杀红了眼”的“英雄”,场面就一发不可控制了。由此说来,无论当时卷入事件的哪一方,抑或是当时的广州市委的领导人,均无所谓的“阴谋”。

对“7,23”武斗当中死伤人数也是众说纷纭,比较可信的数字应该是死4个人,而且并不都是死在“7,23”武斗发生的纪念堂现场。网上署名熊少严的《文革时期令广州人闻之色变的两次血腥武斗》一文说,“7,23”武斗,“据统计50多人被杀,400多人受伤治疗,轻伤不计其数。”此说显然是夸大其词。试想:当时的武斗双方手执的“武器”,连冷兵器都算不上,争斗过程基本没有近身搏杀,怎么可能造成如此大的杀伤。双方交手的地点就只是两个路口,如果是50多人杀死躺下,不就得形容成横尸遍地了吗?

极度厌恶“文攻武卫”

千方百计“退避三舍”

前面已经说到,“7,23”武斗事件,是广州地区在文化大革命期间两派之间斗争形式、手段、甚至对象,发生根本性变化的带有分水岭性质的事件。自此事件之后,两派连名义上的批斗“走资派”的斗争,也不过只是装装门面、演演戏剧罢了。派头头们考虑更多的是如何扩大自己的影响,攻占对方的据点。武斗时有发生,“攻城掠地”时有发生。为了“文攻武卫”,抢枪事件此起彼伏。更有极端的是,互相之间采用“暗杀”手段,致人死地。 当年被造反派捧为进行武斗的最主要依据,就是当年那位“旗手”于1967年7月22日,在河南对“二、七公社”所讲的“文攻武卫”口号。撇开有关这位“旗手”上世纪三十年代风流韵事传闻不说,单对这样一个不伦不类的口号,“附中红卫兵”不少人心中是极度厌恶的。蔡晓彦就曾多次当着人说:“什么叫‘武卫’?战争中称‘进攻是最好的防卫’。叫人家‘武卫’,说白了就是要‘武攻’。”

基于这样一种思想态度,“附中红卫兵”绝大多数成员,于“7,23”之后的一段时间里,对发生在广州地区的武斗,均采取了“退避三舍”的避战行动。不论是被组织的,抑或是主动的。

“7,23”后,广州军区眼见着广州的派性武斗愈演愈烈,一方面要求军队干部,尤其是军队高级干部和参加三支两军的干部,不得参加派性组织,一方面采取了措施保护军队子女的安全。约在1967年7月底或8月初,军区司政后分别组织各自单位的干部子女(主要是中学生)到下属的农场等场所,名义上是集中锻炼,实际上是隔离保护。因此,这段时间里,“附中红卫兵”中的一部分军区子弟,分别被组织到了军区白藤湖农场(司令部),台山靠近上、下川的农场(政治部),博罗199疗养院(后转龙门县某仓库)(后勤部)等地方“避战”。

也有不少人自己采取措施主动“避战”。有些家在外地的,回家去了。譬如有些南海舰队的子弟,就回到湛江南海舰队司令部所在地,有些农民子弟,各自回到家中帮忙种田去了(那时附中高中是全省招生,高中各班都有一些各县来的农民子弟)。还有一些人远走他乡,投亲靠友,也有人游走四方。总之,都是千方百计“避战”。

也还有一部分人“坚守在”学校里面,其中有的也组织过小范围的人员到附近农村参加夏收劳动一段,像何满洪、刘瑞强、黄以勃等。

当然,四处“避战”者,有“避战”的故事,坚守者也有坚守的故事。

刘捷音和一群“附中红卫兵”同仁,1967年8月份“避战”跑到了东北,头一站来到了沈阳,下了火车的第一天晚上就遇上了沈阳两派爆发武斗,枪弹满天飞。刘捷音等人心想,离开广州就是不想整这个武斗,谁想到躲都躲不开了,这里真不是人待的地方。第二天急忙离开沈阳,去到了大连。又谁能料到,到了大连没两天,武斗又找上门来。他们在大连结识的那帮朋友,要刘捷音等人和他们一起去打一个地方。这等事可是不能干的,离开广州目的就是“避战”,哪有理由千里迢迢之外又跑去“参战”的道理。还是“三十六计走为上”,赶紧的就撒丫子离开大连,跑回北京。在北京与李晓明、肖立亚等人不期而遇。正赶上那时广州两派的派头头在北京谈判,他们就在北京驻留了一段时间,等谈判的消息。

董建明、马德民、黄铜山和武迎利1967年8月初跑到韶关军分区黄克淮的家中“避战”,也是到黄克淮家的第一天晚上就遇上了造反派冲击韶关军分区,差点就闯进了黄克淮的家中。黄克淮的父母亲感觉他们呆在家中还是不够安全,便在第二天赶紧将他们几个转移到乳源县韶关军分区的一个农场。不过,安稳日子没有两天,又有造反派找上了这个军分区的农场,原因是,跟他们几个一起到这个农场的还有军分区在韶关的子弟,韶关的造反派是冲着这些人去的。农场怕出事,就将他们这几个人放进农场附近山上的一个山洞里,一连好几天都是由战士悄悄给洞里送饭,简直跟当年红军打游击时躲避白狗子围剿差不多了。

1967年8月初,邱五元被军区后勤部组织“避战”,先是到了罗浮山军区199医院(疗养院),每天参加院农场的劳动,时值双抢季节。十多天后,据说广州造反派组织不知怎么知道了有部队的子弟住在199疗养院,要来冲击医院,揪抢学生,军区后勤连夜用大卡车将邱五元他们转移到龙门县蓝田镇附近的军械弹药仓库。邱五元和军区后勤一伙子弟,在大山沟里又住了近一个月。1967年9月15日广州两派向解放军交出枪支,治安形势有所好转。“十、一”前,军区用大卡车送邱五元他们回广州。其实此时广州的局势还是有许多不稳定因素,邱五元他们乘坐的大卡车在返回广州行进至瘦狗岭附近,就被不知何派(也不敢多问)的武装人员拦截,并持枪上车搜查。邱五元他们谎称是外省学生探亲后返校,才蒙混过关。刚被拦截时,有人曾提出冲过关卡。当被放行后,他们发现路两边山坡上都架的有机关枪,不由地暗自庆幸没有盲目地采取硬冲关卡的行动,不然真不知会招致什么样的后果。

留在学校“坚守”的“附中红卫兵”成员,初一、初二的,就住在初中教学楼上。高中的一部分仍住在原宿舍内,另外一些分散住在学校大门口的主楼、化学楼等处。蔡晓彦、张克诚等,就住在化学楼的三楼。1967年8月里的一个夜里,突然听见学校大门口方向吵吵闹闹,蔡晓彦赶紧起身,赶到了学校门口主楼,眼见着有人带领着校外的红旗派人员想占领附中主楼,已经与住在楼上的张威等人发生激烈争吵。来的红旗派人员手中还持有枪。蔡晓彦一方面千方百计稳住楼上“附中红卫兵”的成员,让大家不要贸然行事,一方面与来人交涉。蔡晓彦要求对方退出附中,并且说,我可以立刻想办法与你们三司的司令高翔联系,让他发话。双方僵持了一段时间,来者退走了。此后,附中再也没有出过类似的情况。

原来以“附中红卫兵”为主要力量的“红卫兵组歌”,“7,23”之后也因为形势所逼解散了。应该是在1967年9月初,彭前进等人又牵头拉起了“红卫兵组歌”的队伍,人称为“新组歌”。“新组歌”参加的人员比“老组歌”更为广泛,演出技术含量更高,幻灯布景已经很漂亮,完美。为了搞好“新组歌”的幻灯布景,杨范模还专门到战士歌舞团学习幻灯布景的制作、操作、设备配备等。在“新组歌”中“附中红卫兵”的成员人数不算多,但还是发挥了重要的作用。彭前进依然是总的领导,孙杰辉还是乐队指挥,乐队中有萧棠华、王国邦、孙杰昭,合唱队有董建明、吴惟庆、马德民、杨建荣,后勤幻灯组是由杨范模负责,成员有司徒锡乐、景小诗、鲁穗生。“新组歌”一直演出到1968年2月21日最后一场,共演出了81场。有人很有心,留下了非常详细的“新组歌”演出场记。“新组歌”演出的后期,一边继续演“组歌”,一边就开始排练大型音乐舞蹈史诗《红卫兵万岁》,大约在1968年3月份,《红卫兵万岁》开始献演,断断续续,最后大约是在1968年8月份演出最后的第一百场后谢幕。中间于1968年6、7月广州地区武斗反复时,曾经中断了一个短的时期。同样,彭前进、孙杰辉、萧棠华、王国邦、孙杰昭、董建明、马德民、杨建荣、吴惟庆、杨范模、司徒锡乐、景小诗、鲁穗生,还有舞蹈队的杨子迪|]],这些“附中红卫兵”的成员,在《红卫兵万岁》当中都发挥着重要的作用。当年这样的群众性文艺团体相当多,“主义兵”先有“红卫兵组歌”,后有《红卫兵万岁》,还有过“三宣”、“五宣”等等。另一派中学组织,也有一个音乐舞蹈史诗《红卫兵战歌》,下面也有不少的文艺宣传队。这些文艺队伍能够在那样一种环境中生存,并且能够得到观众欣赏的社会现象,反映出在社会上充满惨烈斗争,人民群众长期被派性愚弄驾驭,文化事业遭到空前破坏的环境中,相当多的学生、群众已经心生厌倦,转而寻求某种精神安慰的倾向。演出的队伍虽然属于不同的“派”,但是演出的内容大多还是“正面”宣传的多、艺术性的东西多。与各派之间互相攻讦、口诛笔伐的所谓“文斗”,以及大打出手、以命相拼的“武斗”相比较,这些业余的文艺爱好者不但为自己营造了一小块“绿洲”,也通过到各种场合的演出,客观上给社会的群众带去了些许期冀、一缕清风。

自1967年9月14日人民日报在《再革命的大批判中促进革命的大联合》社论中发表了毛主席“在工人阶级内部,没有根本的利害冲突。”的指示后;10月4日中央发出《大、中、小学复课闹革命的通知》;11月12日中央发出《关于广东问题的决定》,确定成立省革命委员会筹备委员会的名单;1968年2月21日广东省革命委员会成立。虽然局面时有动荡,但最终广东两派还是实现了表面上的“大联合”。华南师院附中内部也不例外,应该是1968年5月,大联合宣布实现,成立了广东省东方红学校(此时华南师院附中早已更名为广东省东方红学校)大联合红卫兵。应该说大联合红兵成立后,“附中红卫兵”就已经不复存在了,但是关于“附中红卫兵”的故事到此还无法结束。

1968年3月21日,北大、清华两所大学均发生大规模武斗,之后武斗之风又一次在全国蔓延开来。1968年6月3日中山大学也爆发了大规模武斗。社会秩序又一次急剧恶化了。就在当年的六月初,有一天,附中初中原“附中红卫兵”成员朱建军、杨蜀青、许援声走在石牌的街道上,朱、杨二人在前,许援声在后离得较远。突然,由石牌酒家方向窜出几个暨南大学某派的人员,乘许援声不备,一下子绑住他,就往石牌酒家与暨南大学之间的围墙边上拖。朱建军、杨蜀青闻声,返身就去解救许援声。绑架许援声的那伙人,分出几个来对付朱、杨二人,有一个手持匕首一下刺伤了杨蜀青。许援声也被绑架的人由院墙外甩到暨南大学的校园里去了。杨蜀青被就近送到广州空军四五八医院就医,住了十来天医院。原“附中红卫兵”初中的部分人怒火中烧,于当天下午,在暨南大学周围设法捕捉了两名暨南大学的人员,其中有一个是暨南大学某派的一个小头目。这部分“附中红卫兵”初中成员,由李晓明、聂小菊带领,一怒之下离开学校,移驻到鱼珠木材厂。待许援声被成功交换出来时,已经是事件发生后十多天了。许援声在暨南大学被羁押的十多天里,数次被人用布袋蒙住头毒打,肋骨等多处骨折。

又一次的局势反复,所谓的“大联合”荡然无存了。最后中央不得不采用“七、三”、“七、二四”布告的断然措施,运用铁腕手段强制恢复秩序。至此,红卫兵们也就走到了谢幕时刻。1968年8月11日,还留在华南师院附中内的“附中红卫兵”部分成员,在“附中红卫兵”成立两周年之际,留下了下面这幅照片:

余音

“附中红卫兵”成员之间分手,始于1968年2月。1968年2月底,在当时的广州北站(大约是现在广州东站位置),送走了一批当兵的人员,像李重明、张汉中、马德民等。此后陆续有吴晓红、王维滨等、邱三元、方敏等人也参军去了(可能还有许多)。1968年9月,一批“附中红卫兵”中的工农子弟,走上了其他学校辅导员的岗位。1968年11月5日,一批华南师院附中同学登上了红卫3号轮船,成为广州赴海南岛的第一批第一船知青。然后,大家就逐步地散落天南地北。虽然偶然会有个别人不期而遇,但是更多人的再相会都是分别几十年之后了。

老战友相聚,除去问候、谈谈身体健康之类,“当年”也必是免不了的话题。这完全属于正常。不管怎么说,那都是人生的一段经历,并且是最为宝贵的青春时期的历练。在见过面的那些“战友”当中,尽管今日已是对事物、对人物,各有各自的主见,有时还会争得面红耳赤,但绝大部分异口同声地认为,当初的“附中红卫兵”这一群人有理想、有思想、敢担当,彼此相处坦诚、遇事不愿随波逐流。深感:当初相识相知实是有幸,如今忆昔思故总有新意。

几年前,聂小菊就提议我写一下“附中红卫兵”的历史,我一直以为,“附中红卫兵”存世时间极短(不到两年),无论是组织抑或是里面的个人,在历史的长河里充其量最多也只能算作是浪花中的一粒小水滴,所以一直是写写停停。小菊走了,我心里觉得欠了他点什么,赶着赶着总算草就了此文。今天是小菊走后满一个月的日子,以此文慰籍一下他吧。

如有错漏,如有不妥,任其“骂名滚滚来”吧。

2016年9月21日